Описание

Рецензии

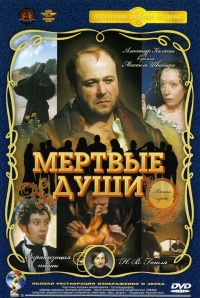

Сериал Мертвые души

Актеры:

Александр Трофимов, Александр Калягин, Юрий Богатырев, Лариса Удовиченко, Тамара Носова, Виталий Шаповалов, Алексей Зайцев, Виктор Сергачев, Мария Виноградова, Иннокентий Смоктуновский

Режисер:

Михаил Швейцер

Жанр:

драмы, отечественные, исторические, комедия

Страна:

СССР

Вышел:

1984

Добавлено:

сериал полностью из 5

(09.08.2013)

Рейтинг:

8.17

8.17

7.50

7.50

В центре внимания зрителя оказывается экранизация знаменитой всемирно признанной поэмы, гениального русского писателя Николая Васильевича Гоголя – «Мертвых душ». Сюжет повествует о судьбе авантюрного и безжалостного Павла Ивановича Чичикова, человека, мастерски выдающего себя за состоятельного, небогатого, но крайне влиятельного помещика. Прибыв в какой-то провинциальный город, он сразу же погружается в атмосферу взаимодействия с его обитателями, стремясь завоевать их расположение и доверие, особенно среди наиболее заметных и престижных представителей местной элиты.

Чичиков с поразительной ловкостью превращается в желанного гостя на самых светских мероприятиях – роскошных обедах и изысканных ужинах, в кругу влиятельных и состоятельных помещиков. Он умело подстраивается под их интересы, проявляя заботливость и желание участвовать в их жизни. Однако, никто из окружающих не подозревает о его истинных намерениях, о тщательно скрываемой от них коварной цели. Павел Иванович, будто бы добровольный и совершенно бескорыстный купщик, занимается приобретением уже ушедших из жизни крестьянских душ, которые, согласно документам, еще являлись живыми. Он осуществлял сложный процесс оформления этих крестьян на свое имя, сознательно игнорируя факт их смерти.

Этот порочный замысел коренится в неукротимой вере Чичикова в скоростоящую возможность обрести небывалый, почти сказочный капитал. Он мечтал о невероятном богатстве, которое, как он считал, скоро станет его. Однако, все его старания, увенчанные столь же безуспешными попытками, сгорают на глазах, и общество, с поразительной проницательностью, разивает с него последнюю, остававшуюся до этого, иллюзорную оболочку, открывая настоящее, подлинное лицо расчетливого и хитроумного мошенника.

Экранизация поэмы «Мертвые души» представляет собой захватывающее и, бесспорно, выдающееся произведение, которое превосходит все ожидания. Обычно кинематограф, при адаптации столь насыщенных содержанием книг, выглядит тусклым и бессодержательным, лишенным образности и целостного видения. Часто ощущается явный диссонанс между фантазиями режиссера и замыслом первоисточника. К сожалению, подобная ситуация, к сожалению, весьма распространена. Важно понимать, что восприятие читателем книги, как правило, индивидуально, и каждый, в силу своего воображения, привносит в произведение собственные визуальные образы, свойственные внешности, манере речи и поведения героев, каким мы их представляем в сознании. А кинематограф, зачастую, искажает эти представления, заменяя их новыми, и именно поэтому экранизации, основанные на литературных произведениях, нередко встречают критику со стороны почитателей книги.

Однако, фильм «Мертвые души» заслуживает особого признания, являясь, несомненно, высокохудожественной работой. Даже если в интерпретации фильма обнаруживаются некоторые расхождения с первоначальным текстом, они сводятся, в основном, к тому, что зритель, возможно, не до конца «додумал» некоторые сюжетные моменты или не до конца «зафантазировал» их. Сюжет фильма представлен с невероятной изобретательностью и динамикой.

В самом начале повествуется о знаменитом писателе, Николае Васильеве Гоголе, который с драматической сосредоточенностью сжигает листы бумаги в камине. Его задумчивое, даже слегка расстроенное лицо, усиливается атмосферой пламени. Николай Васильевич, движимый глубоким раздумьем, медленно подходит к открытому окну и, обращаясь к нему, спрашивает: «Чего ты хочешь от меня, Русь?». Этот вопрос, пронизанный тревогой и ожиданием, отчетливо ощущается в актерской игре, подчеркивая внутреннюю борьбу писателя. Он то сжимает в руках спинку стула, то сбрасывает тяжелый плащ, демонстрируя метательное состояние, находясь в состоянии глубокого размышления.

Внезапно в комнату вступает ангел – абсолютно белый, чистый образ, который, подходя к Гоголю, оказывает на него успокаивающую руку. Этот неожиданный поворот событий мгновенно отвлекает внимание зрителя от цели просмотра, заставляя его сопереживать судьбе писателя.

Успех фильма обретается, прежде всего, за его умение захватывать внимание аудитории, за его умение представить неожиданный поворот событий. Здесь нет ничего более утомительного и скучного, чем посредственность.

Далее зритель узнает, что ангел или, скорее, вдохновение в лице молодого человека доносит до Гоголя его главную цель: создание произведения, способного пробудить в людях разум, научить их и изменить. Рассказать об этом — от создания мира в колыбели до его ухода из жизни.

И для Гоголя открывается путь, по которому он и пойдет, создавая поэму. Писатель выстраивается в спешке по дороге, уходящей вдаль — эта дорога, символизирующая отправную точку, является глубоко символичной: до появления ангела у Николая Васильевича преобладали раздражение и безысходность, он задавал риторические вопросы, искал ответы на них и, получив от ангела поддержку, немедленно отправляется в путь, почти бежит по дороге — что типично для творческого подъема: от молчания и раздражения до стремления выразить свои мысли и поделиться ими с другими.

Затем мы наблюдаем за некой семьей, где только что родился ребенок. Гоголь стоит за дверью и прислушивается к происходящему в доме. Он рассказывает, что появился на свет главный герой поэмы, и, что удивительно, ничего в мире не изменилось из-за этого рождения. Рождение героя было тихим и совершенно обычным, словно сама природа не ожидала такого события.

Режиссер мастерски обыграл эту ситуацию, поставив писателя в роль не столько наблюдателя, сколько творца, чье появление предвидела рождение героя. Гоголь ждал появления своего героя, и даже в самой обычной обстановке он, наконец, увидел его свет.

После увиденного мы погружаемся в совершенно другую атмосферу. Уже привычный Николай Васильевич заходит в просторную комнату и здоровается с круглолицым человеком. Мужчина улыбается и подготовляет перо и чернила. Гоголь в свою очередь несколько раз произносит «С Богом!», что подчеркивает его волнение, пьет три стакана воды у маленького столика и, наконец, садится напротив мужчины с пером. И именно в этот момент зритель осознает, что сейчас произойдет. Писатель бережно раскрывает свою тетрадь и начинает читать: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка...». Мужчина старательно записывает его слова. И становится очевидно, что режиссер изобразил, как создавалась знаменитая поэма «Мертвые души».

Гоголь описывает внешность главного героя: «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод», и сюжет переносит нас в другую действительность, где мы видим эту самую бричку и господина, описываемого автором.

И, наконец, перед нами раскрывается то, чего мы ждали с самого начала — прибытие Чичикова в город. Фильм представляет собой органичное соединение диктуемых Гоголем предложений и наглядных подтверждений, то есть самого сюжета произведения. Таким образом, режиссер смог показать и писателя, и его творческий процесс.

Сюжет поэмы был подсказан А. С. Пушкиным, которого Н. В. Гоголь уважал. Приступая к поэме, Гоголь сказал, что хочет показать всю Русь. В своем произведении автор хотел ответить на вопрос: «Русь, куда несешься ты?» Для раскрытия этой темы ему понадобилось соорудить сложную многомерную композицию, перекликающуюся с тематической составляющей «Божественной комедии» Данте. Николай Васильевич Гоголь, как бы, в своем произведении раскрывает в нем различные слои общества, что является ключевым аспектом его произведения.

В завершение, говоря о птице-тройке, нельзя не сказать, что в ней сидит Чичиков, предприимчивый и находчивый человек. Актуальность фильма и самого произведения заключается в том, что многие из этих пороков до сих пор не исчезли из нашей жизни. И, без сомнения, многие из нас в себе ощущают хитрый Чичиков, Манилова, Собакевича, Коробочку, Ноздрева и Плюшкина. Помимо этого, в фильме присутствует бюрократия, неорганизованность, бесхозяйственность — все то, что является серьезной проблемой для нашей страны. В заключение писатель задается сложным вопросом, ответ на который можно найти только глубоко в душе: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» На этот же вопрос должен ответить каждый.

Произведение Гоголя, носимое название «Мертвые души», поистине пронзает самую суть, отражая поразительную способность его слога и образов к жизни. Удивительно, но произведения этого гения, кажутся удивительно легко адаптируемыми к экрану. Этот фильм – не просто кинематографическая интерпретация, а, скорее, воссозданный, самодостаточный мир, в котором каждый персонаж – словно ожившая, уникальная личность, заставляющая зрителя с пристальным вниманием созерцать собственные отражения.

Особенно поражает мастерство режиссера Михаила Швейцера, сумевшего в этой экранизации, в полной мере реализовать замысел писателя. Постепенно, погружаясь в атмосферу картины, зритель испытывает непередаваемое ощущение, что настоящие «мертвые души» – это совсем не призрачные, а, напротив, удивительно живые и полнотелые существа. Эти помещики, некогда являвшиеся, возможно, носителями потенциала для развития Российской империи, в конечном итоге, превратились в не преодолимые преграды для пробуждения нового, динамичного класса предпринимателей, воплощенного в образе хитрой и проницательной личности Чичикова. Однако, категорически нельзя относить Чичикова к ряду «мертвых душ», несмотря на его пропитанный цинизмом характер. Напротив, именно эти благожелательные, внешне заботливые помещики, с которыми так часто сталкивается Чичиков, являются теми самыми, истинно “мертвыми”, лишенными жизненной энергии и стремления к преобразованию. В отличие от персонажа Манилова, который лишь порою всплывает в сознании, как неясное воспоминание, Чичиков, сохраняя почти полное отсутствие каких-либо моральных ограничений, тем не менее, является единственным в гоголевском мире, чьи планы реализуются на деле, воплощая их в реальность.

Фильм, и сам текст «Мертвые души» в своей неповторимой сути, до сих пор сохраняют свою острую актуальность для нас. Многие из нас, осознав описанные Гоголем реалии, с некоторой отчужденностью и своеобразным недоумением отворачиваются, шепча: “Мы не такие”. Человеку всегда крайне сложно взглянуть на себя со стороны, беспристрастно оценивая собственную сущность. В этом и кроется вечная ценность, и, несомненно, гениальность произведения Гоголя – его способность заставить задуматься над наиболее глубокими вопросами человеческого бытия.

Удачно экранизированная русскую классику наш кинематограф в очередной раз доказал, что ее творческое наследие обладает неисчерпаемой силой воздействия на зрителя.

Размышляя о наследии Николая Васильевича Гоголя и, в особенности, о его бессмертном произведении – романе "Мертвые души", неизбежно возникает вопрос о глубоком символическом значении, которое несет в себе эта история. По сути, повествование становится пристальным исследованием сущности дореволюционной России, отражая, как автор предстает перед нами сквозь призму упадка всего человечества, его морального и духовного кризиса.

В центре повествования – образ Ефима Владимировича Чиникова, человека, чье жизненное течение приводит его к столкновению с галереей стольких странных и, одновременно, трагически типичных личностей. Это существа, чьи душевные пространства погружены в небытие, чьи души, казалось бы, навечно застыли в состоянии апатии и бесцельности. Их тела, напротив, продолжают функционировать в мире, но они погрязли в пороках жадности, алчности и неутолимой страсти к наживе, являясь воплощением самых низменных человеческих побуждений.

Интереснее всего, что в этой кинематографической интерпретации, как и в оригинальном романе, практически отсутствует возможность встретить хоть одного положительного персонажа. Все персонажи, предстающие на экране, вызывают лишь отвращение и отторжение, не лишенные, однако, особой трагической правды. Каждый из них – яркий пример человеческого упадка, чьи недостатки и пороки обречены на вечное осуждение. Можно утверждать, что это, пожалуй, один из немногих, если не единственный, романов в мировой литературе, где не прослеживается ни единого проблеска добродетели.

При взгляде на данный телесериал, созданный в советское время, возникает вопрос: изменилось ли восприятие этой истории спустя столь длительный период времени? Несмотря на то, что это скорее любопытное, чем полноценное, кинематографическое произведение, качество его изображения, к сожалению, оставляет желать лучшего, учитывая его возраст и технические ограничения. При этом, стоит признать, что сама картина, учитывая мастерство Гоголя и его новаторский подход, остается глубоко талантливой, поучительной и, безусловно, типичной для классического реализма, позволяя зрителю,мучительно размышляющим над вечными вопросами человеческого существования, увидеть отголоски этой истории в современном мире.

Рекомендуем к просмотру

tvSAGA

tvSAGA