Описание

Рецензии

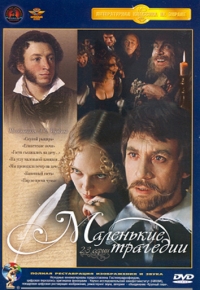

Сериал Маленькие трагедии

Актеры:

Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, Валерий Золотухин, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Высоцкий, Наталья Белохвостикова, Александр Трофимов, Матлюба Алимова, Ивар Калныньш, Николай Кочегаров

Режисер:

Михаил Швейцер

Жанр:

драмы, отечественные, исторические

Страна:

СССР

Вышел:

1979

Добавлено:

сериал полностью из 3

(09.08.2013)

Рейтинг:

8.31

8.31

7.90

7.90

В основе создания захватывающего сериала "Маленькие трагедии" лежит глубочайшее и обстоятельное исследование скрытых слоев человеческой психики, пристальное изучение мельчайших нюансов и волнений душевного мира, находящегося под влиянием неукротимой страсти. Подобно знаменитой одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина, сериал представляет собой серию захватывающих эпизодов, полных встреч с колоритными персонажами, готовыми на отчаянные поступки, лишь бы волевой рукой подчинить себе свои самые сокровенные желания.

Четыре самодостаточные киноповести, являющиеся ядром сериала, в деталях и убедительности раскрывают самые потаенные пороки и бурные негативные эмоции, которые терзают героев. Непоколебимая актерская игра, подкрепленная проверенными временем и проверенными временем классическими сюжетами, не только удерживает внимание зрителя, но и ведет его по сложным и запутанным тропам внутренних процессов, разворачивающихся в душе каждого из представленных персонажей, погружая в глубину их переживаний и мотиваций.

После ознакомления с фильмом «Маленькие трагедии» я убежден, что он является истинным жемчужиной в сокровищнице русской кинематографии, выдающимся и виртуозным воплощением литературного наследия XX века. Нельзя выделить из этого произведения отдельных эпизодических персонажей – каждая фигура, каждый герой прописаны с непостижимой глубиной и драматизмом.

Уже с юношеских лет особое впечатление на меня произвела новелла «Моцарт и Сальери». Эта история, мастерски реализованная на экране, поразила меня завораживающей музыкой и безупречным, почти болезненно правдивым образом Сальери, блестяще воплощенным гением Иннокентия Смоктуновского. Не менее выдающийся талант Валерия Золотухина воплотил в жизнь образ Моцарта, создавая образ, ироничный и одновременно трагичный. Этот вопрос, как будто вечный, как сама суть человеческого бытия: что же такое истинный талант? Как можно существовать, когда, несмотря на все свои достоинства и, казалось бы, очевидные дарования, преобладает чувство безнадежности, отчаяния, сожаления? Эта тема, переосмысленная и перенесенная на экран, нашла свое воплощение в новелле «Импровизатор». В сюжете этой новеллы, столь близкой и любимой нами, зрителям, принимали участие два актера, покоривших сердца публики: Георгий Тараторкин, исполнивший роль эксцентричного и неординарного Чарского, и актер Сергей Юрский, сумевший воплотить в жизнь образ загадочного и талантливого Импровизатора. Их игра – настоящий взрыв вдохновения и искренности!

Образ Чарского, словно запертый в замкнутом круге собственной душевной муки, испытывает страдания, превосходящие, возможно, даже страдания Сальери, гения, поглощающего все прелести жизни – музыку, красоту женщин, светские удовольствия. Герой Чарский не в состоянии разделить любовь с одной из самых прекрасных женщин (эту роль отлично воплотила Наталья Данилова, безусловно, выдающаяся светская львица), его внутренний конфликт, его неспособность к полному принятию жизни, не позволяет ему ощутить маленькие, но столь ценные радости.

В этом сложном и многогранном повествовании ярко проявился талант режиссёра Михаила Швейцера. Он сумел органично вписать жизненный путь Чарского в замысел великого поэта Пушкина, создавая произведение, которое одновременно является глубоким размышлением о человеческой природе и данью уважения к классическому наследию. Посмотрев новеллу «Пир во время чумы», я открыла для себя гениальное мастерство Александра Трифонова, который идеально воплотил образ Вальсингала, актера, обладающего завораживающей, почти мистической магией взгляда и голоса. У него есть редкий дар – смочь сыграть стихи, прожить стихи, слиться с самим поэтическим текстом.

Режиссерская работа Михаила Швейцера, как и сама «Маленькие трагедии», является произведением, отличающимся поразительной тонкостью и глубиной исполнения. Тем не менее, этот фильм поднял мастерство и талант режиссёра на совершенно новую, недосягаемую высоту, в масштабах, выходящих далеко за пределы советского кинематографа и проникающих в сферу мирового искусства, оставив неизгладимый след в истории кино.

В сфере искусства и литературы, без сомнения, существует нечто большее, чем просто отдельные достижения – это собирательный, почти мифический ансамбль гениев, чьи имена навсегда запечатлены в истории как примеры поистине выдающегося таланта, способного пробуждать глубочайшие размышления и вызывая ощущение благоговейного трепета. Мы говорим о таких колоссальных личностях, как блестящий Моцарт, хитрый и загадочный Сальери, всемирно известный Гете, великий русский поэт Пушкин, неукротимый и искренний Высоцкий, пронзительный Смоктуновский, тонкий и вдумчивый Швейцер – каждый из которых обладал уникальной, неповторимой способностью формировать мировоззрение. Именно благодаря их творческому наследию, их интеллектуальному и художественному вкладу, возникла кинематографическая жемчужина – фильм "Маленькие трагедии" – впечатляющая экранизация монументального произведения Александра Сергеевича.

Сюжетные линии, затронутые в этой кинокартине, предстают как всеобъемлющие и глубокомысленные, требующие осознанного и критического осмысления. Сложно приписать этим трагедиям, разворачивающимся в судьбах отдельных людей, эпитет "маленьких". Они охватывают фундаментальные и сложнейшие вопросы, касающиеся двойственности человеческой природы – противостояния добра и зла, хитрости и предательства, дара и гения, честолюбия и безумия.

Повторное знакомство с этой классикой советской кинематографии неизменно обнаруживает сложные, зачастую вызывающие противоречия, которые с тревогой бросают вызов поверхностным и хрупким концепциям честности и достоинства, на которых, как кажется, сейчас пытается выжить наша цивилизация. Особый интерес вызывает образ Беса, воплощенный великолепием Николая Кочегарова, настолько поразительно напоминающий внешне Александра Сергеевича, что заставляет задуматься о природе вдохновения и его потенциальной опасности. В какой момент гениальный дар трансформируется в порочный кодекс злодейства, а талант, одаренный дар, граничит с посредственностью, с обыденностью? И кто же становится тем невидимым, непредсказуемым виновником этих трагических переломных моментов в человеческой жизни: призрак вымышленного, мнимого “темного человека”, или же – причина кроется в собственной, извращенной, “замараной” части душе, вмещающей в себя все пороки, злодейские инстинкты и мучения? Этот фильм, насыщенный метафорами и аллегориями, представляет собой не просто историю, а зеркало, в котором каждый зритель может увидеть отражение собственной, порой, весьма мрачной сущности и обретенный потенциал для великих, но и ужасных деяний.

Оценивая комплексное воплощение трагического наследия Пушкина в данной экранизации, нельзя не восхититься проявленной исследователями проекта серьезностью и глубоким уважением к первоисточнику. Видно, что процесс реализации был прочувствован с исключительной ответственностью, а выбор актерского ансамбля, по всей видимости, осуществлялся с поразительным профессионализмом. Особенно выделяются фигуры выдающихся актеров, таких как Высоцкий и Смоктуновский, чье творчество, несомненно, внесло неоценимый вклад в формирование и развитие отечественного кинематографа, закрепив за ним репутацию одного из лучших в мире.

Замысел, касающийся использования ряда актеров в рамках сразу нескольких трагедий, представляется весьма оригинальным и новаторским. Однако, нельзя отрицать, что в этом сборнике присутствуют и те, чья актерская игра, к сожалению, вызывает определенный дискомфорт и раздражение, искажая общее впечатление от зрелища.

Среди представленных трагедий, несомненно, наибольшую выразительность и глубину приобрели "Пир во время чумы", "Фауст", "Моцарт и Сальери" и "Скупой рыцарь". Считаю, что успех этих произведений во многом обусловлен вниманием, уделенным раскрытию психологических аспектов персонажей, их внутренних противоречий и мотиваций. Особого внимания заслуживает трансформация, достигнутая Смоктуновым – его актерская игра, не оставившая равнодушным ни одного зрителя, вызывала ощущение полного, почти физического подчинения воле актера во время его монологов. Его талант к полному погружению в образ, к абсолютному смешению с персонажем, вызывал благоговейный трепет и даже некоторую тревогу перед безграничными возможностями преобразования, – словно даром, данным с самой преисподней. Он представлял собой концентрированный клубок нервной энергии, беспрекословно подчиненный единой, неистовой мысли.

Особого упоминания заслуживает блестящая работа Золотухина, проявившаяся в его исполнении ключевой роли. Тем не менее, в картине, к сожалению, присутствуют отдельные актеры, чья игра, на мой взгляд, лишь утяжеляет восприятие, и порой, приводит к желанию прекратить это увлекательное зрелище.

Рекомендуем к просмотру

tvSAGA

tvSAGA